Российские исследователи совершили значительный прорыв в офтальмологии, разработав усовершенствованную экспериментальную модель химического ожога роговицы на лабораторных мышах. Этот инновационный подход, как ожидается, откроет путь к созданию новаторских методов лечения, способных предотвратить потерю зрения у людей, пострадавших от подобных травм.

Химические ожоги роговицы представляют собой одну из наиболее серьезных и сложных проблем в офтальмологии. Они часто приводят к необратимым повреждениям тканей, вызывая слепоту из-за образования плотных, непрозрачных рубцов и аномального прорастания кровеносных сосудов в роговицу. Существующие терапевтические подходы, включая применение противовоспалительных средств и препаратов, предотвращающих рубцевание, демонстрируют ограниченную эффективность и нередко сопровождаются нежелательными побочными реакциями. В особо тяжелых случаях единственным решением остается трансплантация роговицы, которая, к сожалению, не всегда успешна и может осложняться отторжением или помутнением пересаженной ткани.

По мнению авторов работы, разработка эффективных терапевтических стратегий была значительно затруднена из-за существенной погрешности (до 40%) в традиционных моделях химического ожога, которые используют нанесение щелочи или кислоты на глаза лабораторных животных.

Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова сумели существенно усовершенствовать модель химического ожога роговицы у мышей, оптимизировав экспериментальную методологию и тем самым значительно снизив погрешность измерений. Они применили различные концентрации гидроксида натрия (щелочи), чтобы спровоцировать совершенно разные сценарии заживления роговицы. Исследователи предполагали, что низкая концентрация щелочи будет способствовать регенерации раны, тогда как высокая приведет к образованию рубца.

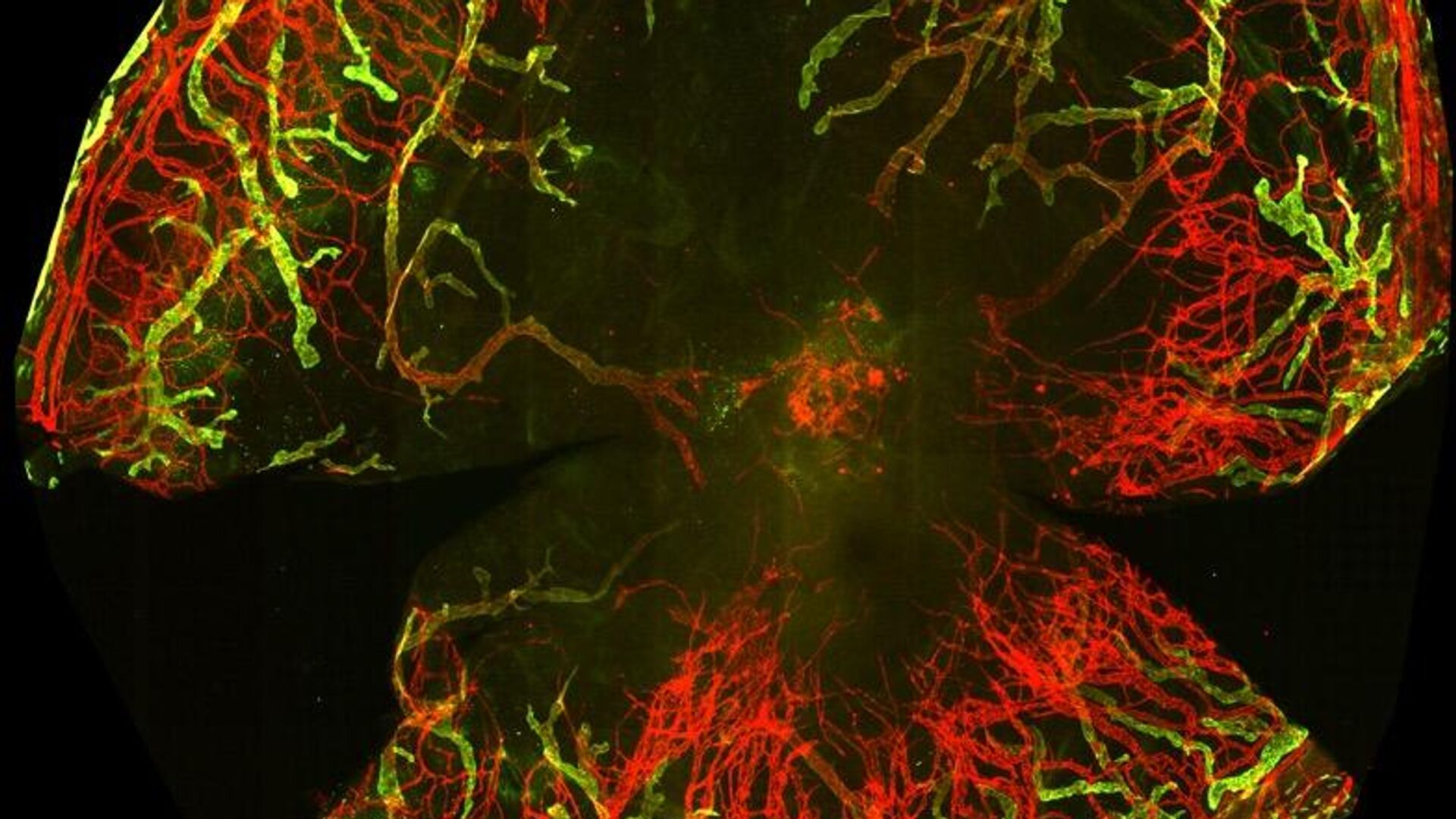

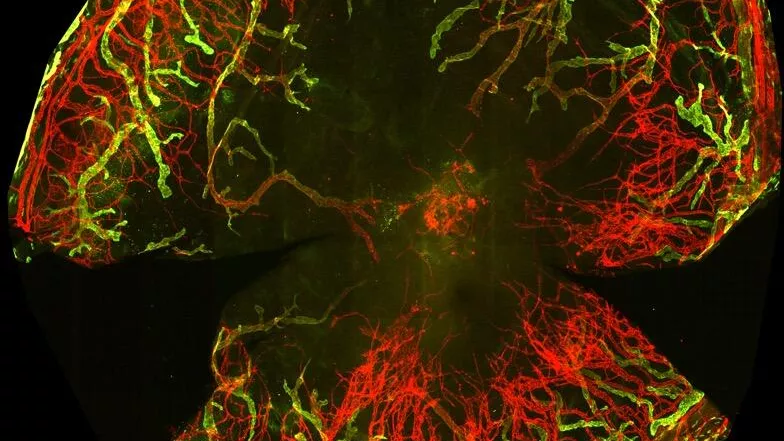

Благодаря новой модели, ученые смогли детально отследить клеточные и молекулярные процессы в роговице глаз лабораторных мышей. Было обнаружено, что при воздействии щелочи концентрацией 20 граммов на литр, количество миофибробластов — клеток, участвующих как в заживлении, так и в рубцевании — значительно уменьшалось уже через семь дней после травмы. Спустя три недели эти клетки полностью исчезали, что приводило к полному восстановлению прозрачности роговицы.

Однако, при использовании щелочи с концентрацией 40 граммов на литр, миофибробласты сохранялись даже по прошествии 21 дня, включая их присутствие в эндотелии (внутреннем слое роговицы), что приводило к ее помутнению. Высокая концентрация гидроксида натрия также спровоцировала интенсивное прорастание кровеносных и лимфатических сосудов в толщу роговицы; к седьмому дню эксперимента эти сосуды уже покрывались гладкомышечными клетками. В результате произошла стабилизация новообразованных сосудов и безвозвратная потеря прозрачности роговицы.

Эти открытия имеют огромное значение как для фундаментальной, так и для прикладной медицины. Они позволяют глубже проникнуть в понимание механизмов естественной регенерации роговицы после повреждений, открывают возможности для тестирования новых лекарственных средств, направленных на предотвращение рубцевания, и прокладывают путь к разработке инновационных методов, ускоряющих восстановление клеток роговицы.

«Мы убеждены, что наша модель послужит мощным фундаментом для разработки принципиально новых терапевтических подходов к лечению травм роговицы. Ключевым открытием стало выявление критической роли миофибробластов в процессе заживления. Нам удалось продемонстрировать, что именно скорость исчезновения этих клеток определяет дальнейший исход: восстановится ли роговица полностью, сохранив прозрачность, или же сформируется рубец», — пояснил Павел Макаревич, руководитель проекта, доцент кафедры биохимии и регенеративной биомедицины факультета фундаментальной медицины МГУ и заведующий лабораторией медицинской биоинженерии Центра регенеративной медицины. Он добавил: «В дальнейшем мы планируем использовать эту модель для идентификации источников миофибробластов и выяснения того, какие молекулярные и клеточные факторы регулируют различные исходы заживления при повреждениях различной степени тяжести».